「これってネズミ講なの?」「違法だったらどうしよう」「断りたいけど、友達との関係が壊れるのも怖い…」

そう思う方もいるかもしれません。

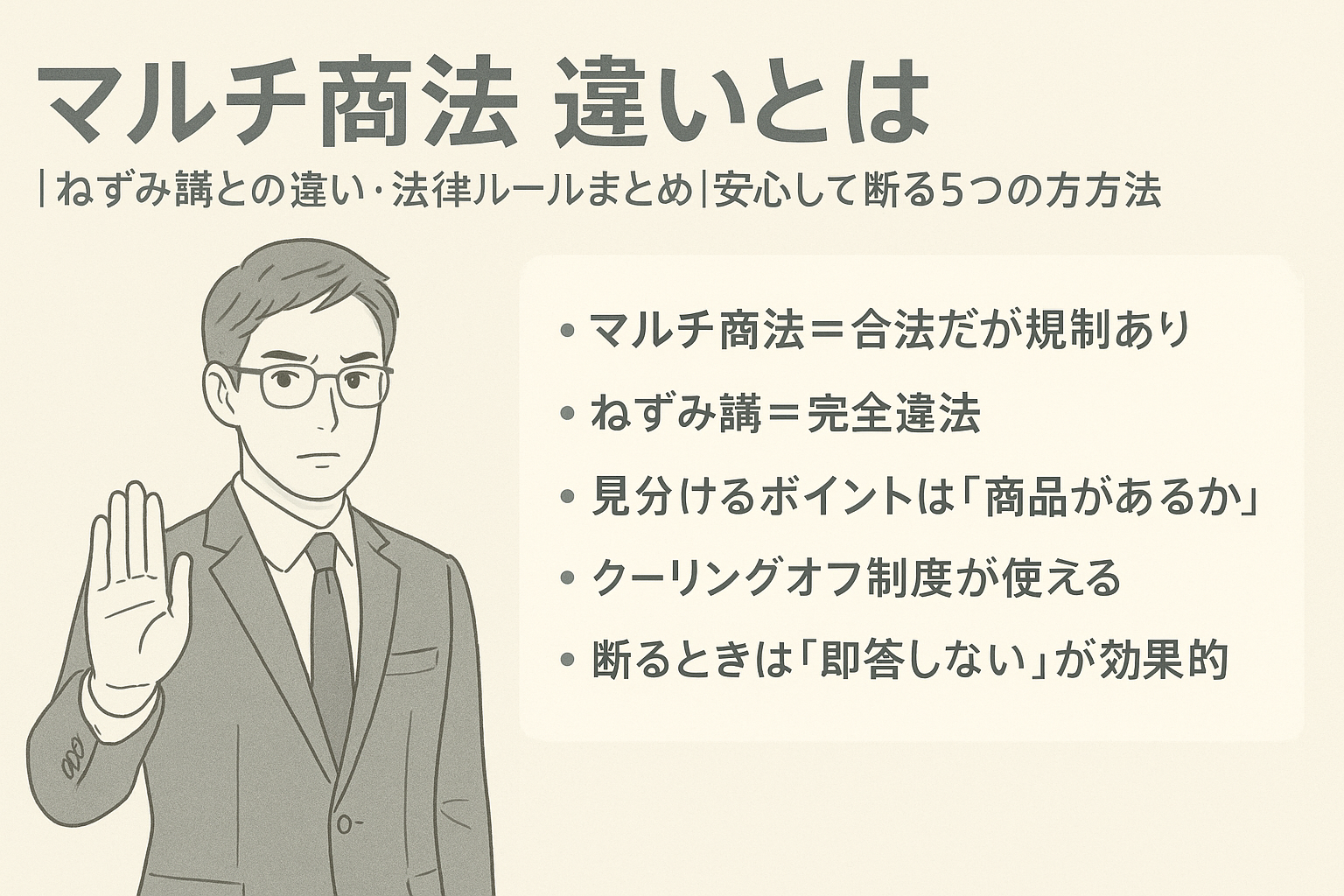

実は、“ネズミ講”と“マルチ商法”は似ているようで法的には明確な違いがあります。

ネズミ講は違法、マルチ商法は一定条件下で合法ですが、グレーゾーンも多く注意が必要です。

この記事では、アムウェイやニュースキンをはじめとした有名企業7社の仕組みを比較しながら、「ネズミ講との違い」や「違法性の有無」について解説します。

さらに、人間関係を壊さずに断る方法や、安全に副業を選ぶためのチェックポイントも紹介しています。

ネズミ講とは?マルチ商法との違いと違法性をわかりやすく解説

ネズミ講とは?その定義と語源・歴史

なぜ「ネズミ講」と呼ばれるのか

ネズミ講という言葉は、実は見た目から来ています。

たとえば、最初にいる人が2人に新しい人を紹介し、その2人がさらに別の2人ずつに紹介していくと、どんどん人の数が増えていきます。

図にすると三角形のように広がっていって、まるでネズミがどんどん子どもを産んで増えるように見えるんです。

そこから「ネズミ講」と呼ばれるようになりました。

この仕組みの中では、上の人が下の人からお金をもらうことで利益を得ます。

でも、だんだん紹介できる人がいなくなってくるので、最後に参加した人たちはお金を払ったのに何も得られない、ということがよくあります。

つまり、最初の人たちだけが得をして、あとから入った人は損をするのがネズミ講の特徴です。

日本での歴史と過去の摘発事例

日本では1970年代にネズミ講が大きな社会問題になりました。

特に有名なのが「天下一家の会」という団体です。

この団体は、「みんなで幸せになろう」という言葉を使って人を集め、お金を出させていました。

しかし、実際には仕組みがネズミ講そのもので、多くの人が損をしてしまいました。

最終的には警察が動いて、この団体は摘発され、運営していた人たちは逮捕されました。

その後も似たような仕組みで人をだますグループが出てきては、問題になっています。

こうした歴史を知ることで、私たちも同じ失敗を繰り返さないように注意する必要があります。

ネズミ講の仕組みと構造を図解で解説

無限連鎖のピラミッド構造とは

ネズミ講の仕組みは、とても単純ですが危険です。

最初にいる人(これを「元締め」といいます)が2人の人を紹介し、その2人がまたそれぞれ2人ずつを紹介します。

すると、2人→4人→8人→16人…と、あっという間に人数が増えていきます。

このような構造は、上から下に向かって広がっていくので、ピラミッドの形にたとえられ、「ピラミッド構造」と呼ばれています。

でも、世の中には人の数に限りがあります。

ずっと新しい人を見つけ続けることはできません。

するとどうなるかというと、紹介できなかった人たちはお金だけ払って、報酬がもらえないまま終わってしまいます。

つまり、最初の一部の人だけが得をして、あとの人はどんどん損をしていく、という仕組みなのです。

このような「無限に続くことを前提にしたビジネス」は、現実には成立しません。

だから、ネズミ講はほとんどの場合、最終的に破綻(はたん)してしまうのです。

収益モデルの実態と危険性

ネズミ講では、「あなたが新しい人を紹介すれば、その人たちのお金の一部があなたに入りますよ」と言われます。

一見すると、「自分も儲けられるかも」と思ってしまいますが、実際にはそう簡単ではありません。

なぜなら、自分が紹介した人がさらに紹介を成功させないと報酬が入らないからです。

つまり、自分ひとりが頑張っても意味がなくて、どんどん新しい人を増やし続けないと利益が出ないのです。

そして、新しく紹介された人も「今度は自分が紹介しないと損をする」と思って無理に他人を誘い始めます。

これがどんどん広がって、最後には人間関係のトラブルや借金、信用問題など深刻な被害が起きることもあります。

しかも、ネズミ講は商品やサービスがほとんどないことが多く、「ただお金を集めて配るだけ」という危ないモデルです。

だからこそ、法律でも禁止されているのです。

なぜネズミ講は違法なのか?法律上の根拠

刑法第168条とその適用例

ネズミ講がなぜ違法なのかというと、法律で明確に禁止されているからです。

日本の「刑法第168条の2」では、「無限連鎖講の開設、またはこれに参加すること」が禁じられています。

この法律では、いわゆる“ネズミ講”のことを「無限連鎖講(むげんれんさこう)」と呼んでいます。

この法律のポイントは、「最初の人だけが儲かって、あとの人が損をするような仕組みはだめですよ」ということを、きちんと決めている点です。

しかも、この法律はとても厳しくて、違反した人は1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられることがあります。

実際に、過去には「お金を払えば会員になれて、紹介した人から報酬が入る」という仕組みを作っていた団体が摘発され、運営者が逮捕された例もあります。

違反した場合の罰則・逮捕リスク

もしもネズミ講に関わってしまった場合、自分が「誘った側」になっていたらどうなるでしょう? 実は、知らなかったとしても、仕組みが違法であれば「関わった人」として罪に問われる可能性があるのです。

もちろん、「だまされた人」として扱われることもありますが、それでも周りの人からは「怪しいことに手を出していた」と思われたり、信頼を失ってしまうことがあります。

また、警察や行政から調査が入ることもあります。

つまり、ネズミ講は法律に違反するだけでなく、人間関係や社会的信用にも大きなダメージを与える危険な行為なのです。

ですから、「ちょっとでも怪しいな」と感じたら、すぐに距離を置くのが大切です。

ネズミ講とマルチ商法の法的違い

マルチ商法は合法?特定商取引法の適用条件

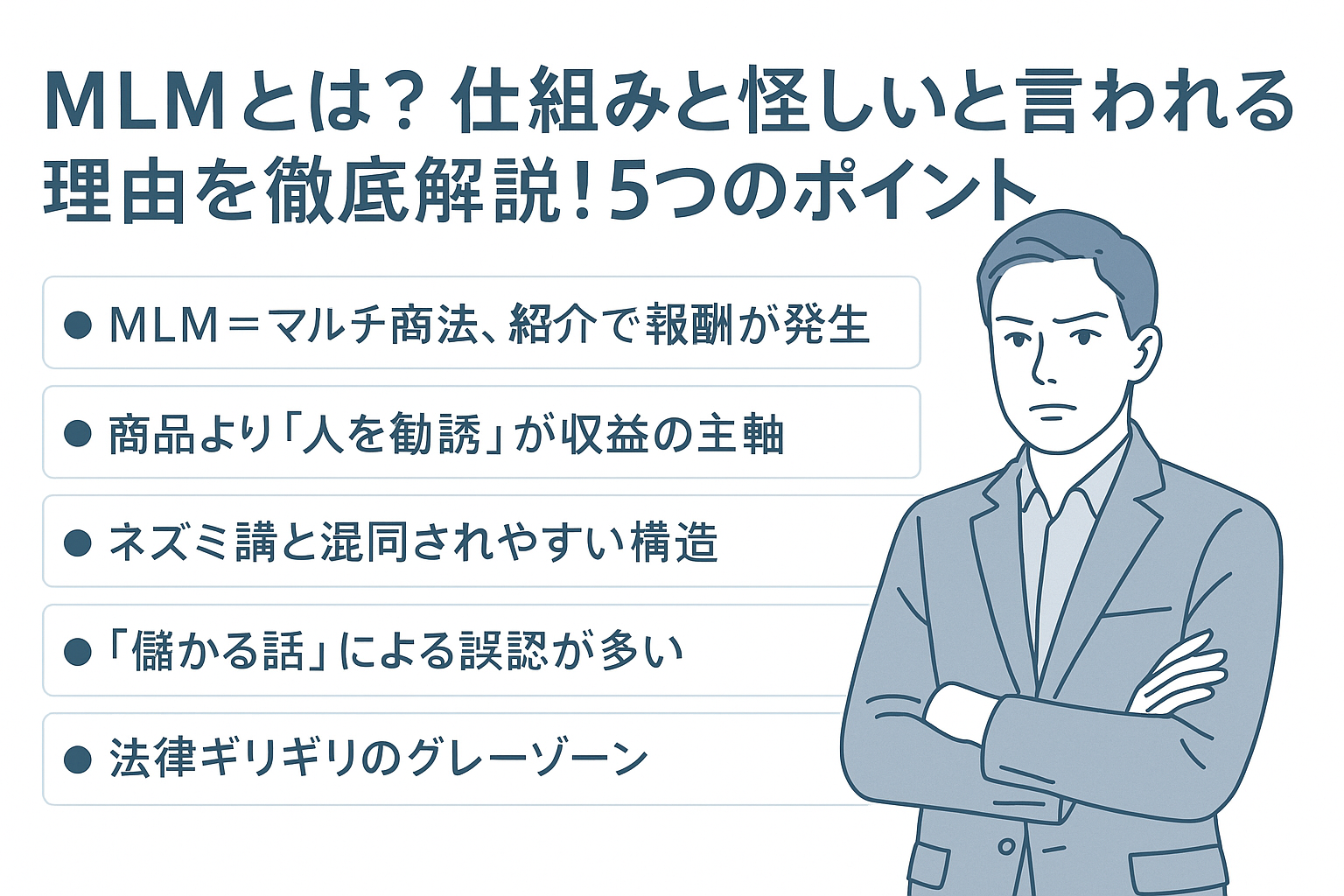

ネズミ講とよく似たものに「マルチ商法(正式には連鎖販売取引)」があります。

こちらはすべてが違法ではなく、法律でルールを守っていれば「合法」とされます。

つまり、まったくの違法ではありませんが、「やり方」を間違えると違法になってしまう可能性がある、というグレーな部分があるのです。

マルチ商法では、紹介者が新しい人を勧誘し、その人が商品を買うと、紹介者に報酬が入る仕組みになっています。

ここで重要なのは、「ちゃんとした商品やサービスが実際に売られているか」「特定商取引法に従った説明がされているか」という点です。

特定商取引法という法律では、「勧誘のときには身分や商品名をはっきり伝えること」「不当な勧誘をしないこと」「クーリングオフ(契約の取り消し)ができること」など、細かいルールがあります。

これらを守っていればマルチ商法は違法ではありませんが、ルールを破っているケースも多いのが実情です。

グレーゾーンとなるケースと注意点

問題なのは、ネズミ講とマルチ商法の境界線がとてもあいまいなところです。

「一応商品はあるけど、ほとんどの人が買っているのは紹介料のため」「説明があいまいで、実際には何を売っているのかわからない」など、グレーなケースも多く見られます。

たとえば、「高額な化粧品を買わないと会員になれない」「紹介すれば報酬がもらえるが、商品はほとんど使っていない」などの場合は、形だけマルチ商法のように見えて、実質はネズミ講のような仕組みになっていることもあります。

このようなグレーなケースでは、本人が「これは合法だから大丈夫」と思っていても、法律にふれる可能性があります。

そして何より、知らずに周りの人を勧誘してしまい、人間関係にひびが入ることもあるのです。

ですから、「これはマルチ商法かな?」と思ったときには、すぐに契約せず、まずは情報をよく調べ、第三者の意見も聞くことが大切です。

ネズミ講に該当する可能性がある有名企業7社を徹底比較

調査対象企業一覧と選定理由

今回取り上げるのは、アムウェイ、ニュースキン、メナード、モデーア、フォーデイズ、ペレグレイス、ライフバンテージの7社です。

いずれも日本国内で一定の知名度があり、ネットワークビジネス(マルチ商法)形式を採用している企業です。

これらの企業がなぜ注目されるのかというと、SNSや口コミで「ネズミ講では?」という不安の声が上がることが多いためです。

しかし、実際に違法かどうかは、そのビジネスの仕組みや運営方法によって変わってきます。

ですから、それぞれの企業がどのようなモデルで活動しているのかを比較し、見極めることが大切です。

アムウェイ、ニュースキンなど各社のビジネスモデル分析

勧誘方法、収益構造、商品単価を比較

たとえば、アムウェイは洗剤やサプリメントなどの日用品を取り扱い、ニュースキンは美容や健康系の商品を販売しています。

いずれも「紹介制度」が収益の仕組みに組み込まれていて、会員が新たな会員を紹介し、その人が商品を買えば報酬が発生する仕組みです。

商品自体の品質が高い場合もありますが、問題は「紹介に重きが置かれているかどうか」です。

紹介活動ばかりが強調され、商品の利用や効果よりも「人をどんどん誘えば儲かる」というスタンスになっているなら、それは非常にネズミ講に近いグレーな形です。

さらに、商品の価格も重要です。

高すぎる価格設定になっていると、「本当に欲しくて買っているのではなく、報酬目当てで買っているのでは?」という疑念が生まれます。

こうした場合も、実質的にはネズミ講と変わらない構造になってしまう危険があります。

実際のトラブル事例と行政指導の有無

消費者庁の対応履歴と判例の紹介

過去には、アムウェイやニュースキンをはじめとした複数の企業が、消費者庁から行政指導を受けた事例があります。

たとえばアムウェイは、2017年に特定商取引法に基づく指導を受けたことがありました。

理由は、勧誘の際に商品の説明が不十分だったり、身分を名乗らずに会うことが問題視されたからです。

また、ニュースキンも2008年に、消費者庁(当時は経済産業省)から、違法勧誘の事実に基づく行政処分を受けています。

主な内容は、契約の際に必要な説明を怠ったことや、クーリングオフに関する情報を適切に伝えなかったことでした。

これらの例からわかるように、企業自体が違法な「ネズミ講」ではなかったとしても、販売員や勧誘者がルールを守らなければ、会社全体が問題視されてしまうのです。

つまり、「合法的な仕組みの中でも、違法行為が起きることがある」という現実を私たちは知っておく必要があります。

行政の指導や処分を受けた事実は、消費者庁や地方自治体のウェブサイトに掲載されることがあるため、気になる企業がある場合は一度検索してみるとよいでしょう。

「ネズミ講的」とされる危険サインとは

商品より紹介者数で報酬が決まる構造

もしも、ビジネスの説明で「何を売るか」よりも「何人紹介できるか」「何人に加入してもらえるか」が強調されていたら、そこにはネズミ講に似た危険な構造があるかもしれません。

なぜなら、商品やサービスの価値よりも「人を増やすこと」そのものが目的になっている場合、それは実質的にネズミ講と同じ仕組みになってしまうからです。

たとえば、「商品は買わなくてもいいけど、紹介すればお金が入る」といった話があれば、それは特に危険な兆候です。

また、「この商品は実際に使われているのか?」「本当に役立つものなのか?」という視点を持つことがとても大切です。

本来の健全なビジネスなら、商品やサービスの価値で評価されるはずです。

「紹介だけが収入のもと」になっている場合は要注意です。

自己消費ノルマの実態と心理的圧力

もうひとつの注意点は、「自分で商品をたくさん買わないといけない」という“自己消費ノルマ”の存在です。

たとえば、「毎月◯万円分の商品を買わないと報酬が受け取れない」「ランクを維持するために自分で購入する必要がある」といった条件がついているケースです。

このようなノルマは、自分の意思というより「報酬が減るのが怖いから」「仲間に迷惑をかけたくないから」といった心理的なプレッシャーで商品を買い続けてしまう原因になります。

つまり、「買いたくて買う」ではなく「買わされている」状態です。

こうした無理な購入が続くと、いつの間にか経済的な負担が大きくなり、借金や家族とのトラブルに発展することもあります。

「誰のために、何のために買っているのか?」と自分に問いかけてみることが、危険を見抜く第一歩です。

こんな勧誘は要注意!ネズミ講の特徴と見分け方

よくある誘い文句とアプローチ手法

SNS・マッチングアプリ経由の事例も増加中

最近では、ネズミ講まがいの勧誘が、SNSやマッチングアプリを通じて行われるケースが急増しています。

最初は普通の雑談や日常の会話をする中で、「将来のために副収入があったらいいよね」といった話題を持ちかけられ、少しずつビジネスの話に移っていきます。

特にInstagramやLINEを使ったケースでは、プロフィールに「自由な働き方」「月収100万円」などのキャッチーな言葉を使い、夢のような生活をアピールしてくることがあります。

マッチングアプリでも、「まずは食事でも」と誘ってきて、会ったときに突然ビジネスの話を始めることがあるので注意が必要です。

このように、「親しみやすい関係」から始まるため、つい警戒心が薄れてしまいがちですが、少しでも違和感を覚えたら、その場で決断せず、情報をよく調べることが大切です。

「将来のために」「自由なライフスタイル」などのキーワード

勧誘に使われる言葉には、共通するパターンがあります。

「将来のために今から行動しないと後悔するよ」「あなたにはもっと自由な働き方が向いてるよ」「みんな最初は不安だったけど、今は人生が変わったって言ってる」など、夢や不安を刺激する言葉が多く使われます。

これらの言葉は一見ポジティブに聞こえますが、相手の気持ちを揺さぶって冷静な判断を鈍らせる効果があります。

そして、「みんなやってるよ」「成功してる人はこうしてる」といった“仲間外れにされたくない心理”を利用することもあります。

このようなアプローチを受けたときは、「本当に信頼できる話か?」「この人は私のことを本当に考えて言っているのか?」と一歩引いて考えてみましょう。

ネズミ講かどうかを見抜くチェックリスト

勧誘の流れ、説明資料の有無、契約内容の確認

ネズミ講に似た勧誘を見抜くためには、いくつかのチェックポイントを意識することが大切です。

まず、「会う目的をはっきり伝えられているか?」という点です。

たとえば「ちょっと話がある」とだけ言われて呼び出されたり、「副業の話」と言いながら商品名やビジネスモデルを一切教えてくれない場合は注意が必要です。

次に、「資料や契約書の内容がしっかりしているか」を確認しましょう。

正式なビジネスなら、誰にでも分かる形で資料が用意されており、契約書には会社名・責任者・特定商取引法に基づく表示が記載されているはずです。

これが曖昧だったり、「あとで渡す」と言われる場合はかなり怪しいです。

さらに、「その場で即決を迫られるかどうか」も大切なポイントです。

「今決めないと損する」「今なら特別な枠がある」と急がせるような話には特に注意してください。

冷静な判断をさせないようにする手口は、ネズミ講や悪質なビジネスでよく使われる方法です。

自分がすでに巻き込まれているか見極める方法

「もしかして、もうネズミ講に巻き込まれてる?」と感じたら、自分の行動を振り返ってみましょう。

以下のような状況に当てはまるなら、危険信号かもしれません。

たとえば、「入会金や登録料として数万円以上払った」「商品を自分ではあまり使っていないけど、毎月のように買っている」「人に紹介しないと損だと思って勧誘している」などが当てはまる場合、仕組みそのものがネズミ講に近い可能性があります。

また、「仲間やグループに言われたから」「先輩に断れなかったから」といった理由で行動している場合も、自分の意思ではなく心理的にコントロールされている状態かもしれません。

このようなときは、できるだけ早く家族や信頼できる人に相談しましょう。

冷静に話せば、「それは危ないよ」と客観的に教えてくれる人がきっといます。

ネズミ講に巻き込まれないための対処法と断り方

誘われたときの心理的防御術

その場で答えず、必ず時間をおく習慣

ネズミ講や怪しいビジネスに誘われたとき、一番大事なのは「その場で返事をしないこと」です。

相手がいくら魅力的な話をしてきても、焦らず「ちょっと考える時間が欲しい」と伝えることで、自分を守ることができます。

特に、最初は「ただの雑談」「将来について語る会」などの名目で呼ばれることも多いです。

でも、話を聞いて「何か変だな」「ピンとこないな」と感じたら、その直感はとても大切です。

その場で契約したり、お金を払ったりせず、家に持ち帰って冷静に考える時間を取りましょう。

一晩寝かせるだけでも、翌日には「やっぱりやめた方がいい」と判断できることが多いです。

これは、心理的に追い込まれている状態から少し離れることで、自分の意思で選択する力を取り戻すことができるからです。

誘った相手が友人・先輩でも冷静に判断する方法

誘ってくる相手が「友達」や「先輩」だと、つい断りづらくなってしまいます。

でも、どんなに親しい人でも、ビジネスの話は別です。

たとえ相手に悪気がなくても、その人自身がネズミ講に巻き込まれていて、無意識に他人を勧誘している可能性もあります。

だからこそ、「相手のためにも冷静な判断をする」ことが大事です。

無理に関係を断つ必要はありませんが、「こういうビジネスは私はやらないと決めている」「お金の話は家族と相談して決める」と、落ち着いて自分の意見を伝えましょう。

相手が本当にあなたを大切に思っているなら、無理に勧めることはないはずです。

トラブル回避のための断り方テンプレ集

「親に相談している」「今はお金の余裕がない」など実用例

ネズミ講やマルチ商法の勧誘を断るとき、角が立たず、相手も引き下がりやすい言い方を使うのがポイントです。

たとえば、「親に相談しているから、勝手に決められないんだ」と伝えると、相手も強く押してきにくくなります。

特に若い人に対しては、親や家族の意見を尊重していると伝えることで、無理な勧誘を防げます。

また、「今はお金に余裕がなくて」「借金を増やしたくないから」といった、経済的な理由を使うのも効果的です。

相手も金銭面の話には立ち入りにくく、無理強いしづらくなります。

他にも、「もう副業を始めているから、他には手を出さないって決めている」「投資系の話は全部断るようにしている」といった“自分ルール”を伝えることで、話を終わらせやすくなります。

相手の感情を逆なでしない断り方のコツ

勧誘してくる相手が友人だったり、職場の先輩だったりすると、きっぱり断るのが難しいと感じるかもしれません。

でも、相手との関係を壊さずに距離を取る方法はあります。

まず大事なのは、相手の好意や努力を否定しないことです。

「せっかく教えてくれたのにごめんね」「あなたのことは信じてるけど、自分には向いてないと思う」といった言葉を添えるだけで、角が立ちにくくなります。

また、「ありがとう。

でも今回はやめておくね」といったやわらかい断り方も有効です。

無理に理由を細かく説明しなくても、曖昧に距離を取るだけでも、ほとんどのケースでは問題ありません。

大切なのは、自分の判断を大事にすることと、相手との関係を穏やかに保つ工夫をすることです。

すでに関わってしまったときの対応策

契約解除・返金の流れと注意点

もし「うっかり契約してしまった」「商品を購入してしまった」場合でも、あきらめる必要はありません。

特定商取引法という法律により、多くの場合、契約後8日以内であれば「クーリングオフ(無条件解約)」ができます。

まずは契約書や申込書を確認し、「販売会社の名称・住所」「契約日」が正しく記載されているかチェックしましょう。

そして、クーリングオフを行う際には、書面またはメールで「契約を解除したい」という意思を相手に伝えます。

このとき、証拠を残すためにも内容証明郵便などの方法が推奨されます。

すでに支払いをしている場合でも、法的に正しい手続きを踏めば、返金が受けられる可能性があります。

ただし、契約日から日数が経ってしまうとクーリングオフが使えないこともあるので、できるだけ早く動くことが重要です。

国民生活センターや弁護士への相談方法

「どうしたらいいかわからない」「契約内容が難しくて理解できない」というときは、一人で悩まずに相談窓口を利用しましょう。

もっとも身近な相談先が「消費生活センター(消費者ホットライン:188)」です。

電話1本で、あなたの地域の専門相談員につながり、具体的な対応を教えてくれます。

また、より深刻な場合は、弁護士への相談も検討してみましょう。

「法テラス」という公的サービスでは、経済的に不安のある人でも無料で法律相談ができる制度があります。

こうした機関に相談することで、「もう無理だ」と思っていた状況でも道が開けることがあります。

「おかしいな」「怖いな」と思ったら、早めに誰かに話すことが自分を守る第一歩です。

安全な副業を選ぶためのチェックポイント

安全・健全な副業と危険な副業の違い

実績・運営会社の信頼性の確認方法

副業を始める前に、まず確認すべきなのが「誰が運営しているか」です。

公式サイトが存在し、会社の住所や代表者の名前、問い合わせ先が明記されているかは、基本中の基本です。

これらが不明確な場合は、どんなに魅力的な話でも避けるべきです。

また、「過去にトラブルや行政指導があった会社かどうか」も確認しておきましょう。

ネットで社名を検索すると、「消費者庁」「トラブル」「詐欺」などのキーワードと一緒に出てくることもあります。

怪しい噂が多い会社は、少なくとも慎重になるべきです。

「実績」も見逃せません。

長年続いている会社かどうか、参加者の声に偏りがないかを見極めることが大切です。

SNSだけで広がっている副業には要注意

最近では、SNS上だけで広がる“副業案件”も増えています。

「インスタDMでの誘い」「TikTok広告」「LINEグループへの招待」など、公式サイトや実態のない案件は、特に注意が必要です。

このような副業は、情報が一方向からしか得られず、冷静な判断がしにくくなります。

また、「誰が責任者なのか」「会社の情報はあるのか」が曖昧なケースも多く、トラブルになっても逃げられてしまう危険があります。

副業は、将来のための手段であるはず。

焦って飛びつかず、「これは本当に安心して取り組めるものか?」と冷静に判断する目が必要です。

初心者でも始めやすい副業ジャンル一覧

スキル不要・低リスクで始められる例

副業と聞くと、「難しそう」「特別なスキルが必要なんじゃないか」と不安に感じるかもしれませんが、実は初心者でも気軽に始められる仕事はたくさんあります。

たとえば、クラウドソーシングを使った「アンケート回答」「レビュー投稿」「データ入力」などは、特別な知識がなくてもできる副業です。

また、「フリマアプリでの不用品販売」も立派な副業のひとつです。

家にある不要な服や雑貨をメルカリなどで売るだけでも、お小遣い程度の収入を得ることができます。

その他にも、「ポイントサイト」「動画視聴でポイントがたまるアプリ」など、小さな収入でもコツコツ積み重ねるスタイルの副業も人気があります。

これらはリスクがほとんどなく、万が一うまくいかなくても大きな損は出ません。

まずは、自分に合った「できること」から試してみるのが、失敗しない副業選びの第一歩です。

誘いを受けたときの「安全確認フロー」

登録先の法人情報、特商法の表示有無の確認

誰かから「いい副業があるよ」と誘われたときは、まず相手が紹介してくる企業やサービスの「法人情報」を調べましょう。

企業名・住所・電話番号・代表者名などが公式サイトに記載されているかを確認します。

これが不明確だったり、そもそも公式サイトが存在しない場合は、その時点で疑った方が安全です。

次に、「特定商取引法に基づく表示」があるかどうかも大事なポイントです。

これは、ネットビジネスを運営する企業が、消費者に対して提示しなければいけない情報で、法律で定められています。

これが書かれていないサイトや、表示が曖昧な場合は、信頼性に大きな疑問が残ります。

利益モデルの透明性と継続性のチェック方法

副業が安全かどうかを見極めるには、「どうやって利益が生まれるのか?」という点をしっかり確認することが重要です。

たとえば、「紹介すれば報酬が出る」という仕組みが中心で、商品やサービスそのものに価値がない場合、それはネズミ講に近い危険なモデルかもしれません。

また、「本当に続けられるビジネスなのか?」という視点も大切です。

数ヶ月で消えるようなサービスだったり、「早く始めないと損する」と急がせる話は、長期的な視点では非常にリスクが高いです。

安全な副業は、情報がオープンで、始める前に十分な判断材料を得られるものです。

「自分が紹介されたらどう思うか?」という視点で見直してみるのも効果的です。

コメント